Programme des conférences de l’automne 2023

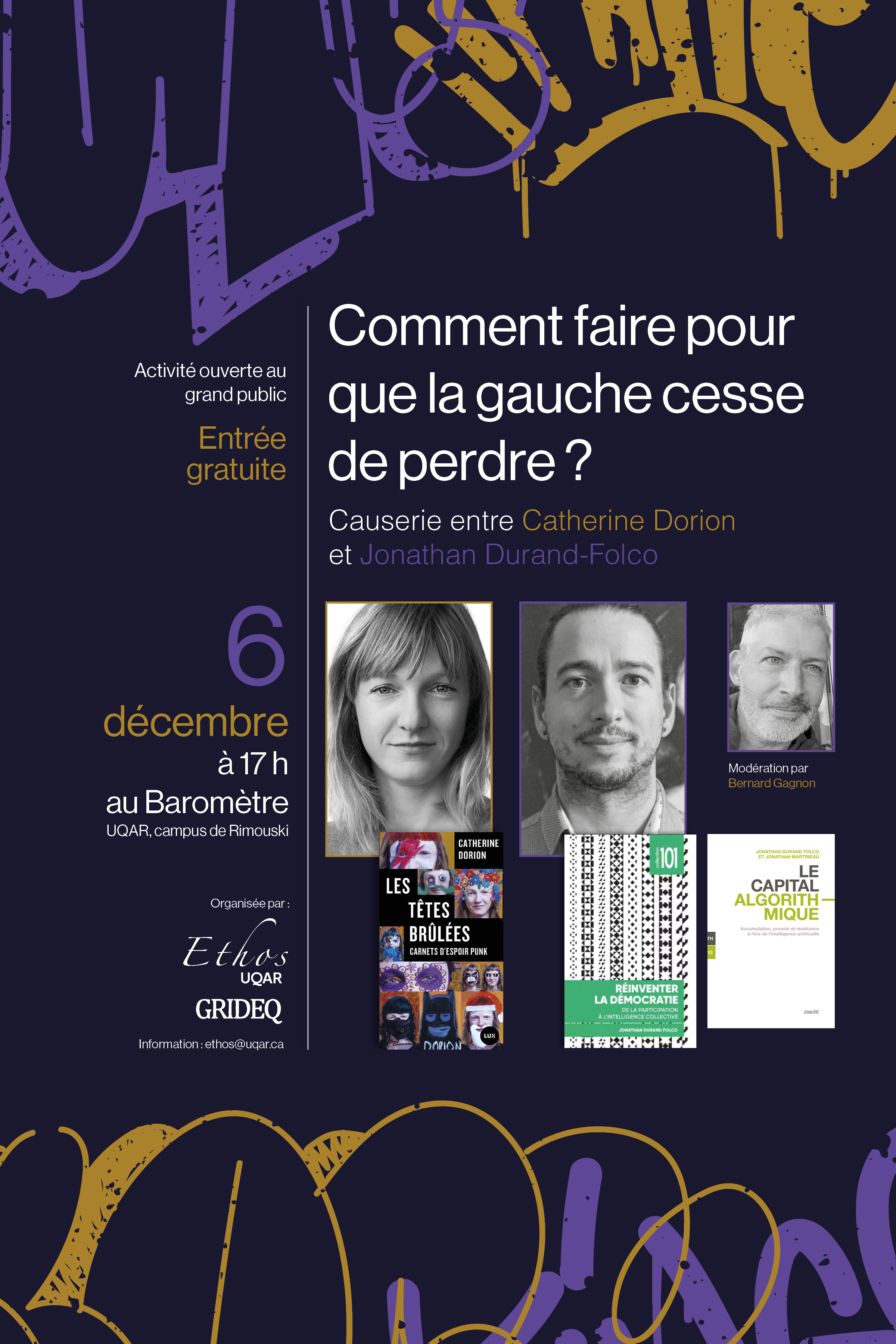

Causerie entre Catherine Dorion et Jonathan Durand-Folco

Le Groupe de recherche Ethos et le Grideq vous invitent à l'activité intitulée « Comment faire pour que la gauche cesse de perdre? Causerie entre Catherine Dorion et Jonathan Durand-Folco ». La modération sera assurée par Bernard Gagnon.

Quand? Mercredi 6 décembre à 17 h

Où? Baromètre du campus de Rimouski

Pour information : Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Activités passées

Conférences de l’hiver 2022 (visioconférences)

- 9 février : Gilles Gauthier, professeur à l’Université Laval, spécialiste des débats publics : Qu'est-ce qu'offenser par le discours?

- 16 février : Ryoa Chung : professeure à l'Université de Montréal : Nationalisme de la santé et équité vaccinale

- 2 mars : Emmanuel Kamdem, professeur des Universités ESSEC, Universitéde Douala / IME, Business & Engineering School (Douala) : L’enseignement de l’éthique des affaires en contexte africain : le cas du Cameroun

- 16 mars : Hazar Haidar, professeure à l’UQAR, spécialiste de bioéthique : Enjeux éthiques de l’intelligence artificielle en santé : l'exemple du Dr Rachael

- 30 mars : Jean Ngo Semzara Kabuta, de l'École du Kasàlà de Rimouski : L’ubuntu : une philosophie africaine et un horizon éthique

- 13 avril : Nadia Lazzari Dodele et Marie-Noëlle Albert, professeures à l’UQAR : Pour un développement durable de la mobilité étudiante internationale : les initiatives d’« enveloppement »

Conférences de l’hiver 2021 (visioconférences)

- 27 janvier - Agnès Berthelot-Raffard (professeure à York University) : Transformer la philosophie politique libérale : l’apport de la pensée féministe africaine-américaine.

- 17 février - Amadou Sadjo Barry (professeur au Cégep de Saint-Hyacinthe) : Injustices historiques : comment penser la réparation dans une société multiculturelle?

- 10 mars - Jocelyne Saint-Arnaud (professeure retraitée de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal et actuellement professeure associée à l’École de santé publique de l’Université de Montréal) : Pourquoi et comment faire connaître à l’avance ses volontés en matière de soins de fin de vie?

- 24 mars - Bernard Gagnon (professeur à l’UQAR et membre d’Équipe de recherche Ethos) : Une démocratie « proto » ou « post » identitaire? Réflexions critiques au sujet de l’identité collective.

- 31 mars - Maika Sondarjee (professeure à l'Université d'Ottawa) : Grandeurs et misères du multilatéralisme: Comment décoloniser la solidarité internationale? Conversation avec Jeanne-Marie Rugira (professeure à l’UQAR et membre d’Équipe de recherche Ethos)

- 7 avril - Geert Demuijnck (professeur à EDHEC Business School – Lille) : L’importance des recherches empiriques pour la discussion normative en éthique du management.

Conférence de Mustapha Fahmi

Date

27 mars 2019

Heure

13h15

Local

J-205

Penser et comprendre le monde à partir de la littérature

Résumé :

«C’est à partir de la philosophie et de la littérature que Mustapha Fahmi nous invite à penser et à comprendre le monde et, ainsi, à mieux y vivre. Son essai «La leçon de Rosalinde» (La peuplade, 2017) convoque ainsi les figures de Nietzsche, Heidegger, Spinoza, Aristote,Badiou, T. S. Eliot, Cervantès, Dostoïevski, Mozart et, surtout, Shakespeare, pour nous amener à philosopher autour de grands sujets éthiques, existentiels et politiques : «Qu’est-ce que la reconnaissance ? Qu’est-ce que l’éducation lorsqu’on ne parle plus que de formation ? Comment associer écologie et ontologie ? Une personne se définit-elle par ce qu’elle est ou ce qu’elle désire être ? Qu’est-ce que l’amour sans imagination ?» Cette rencontre nous permettra de mieux approcher sa démarche qui trouve, dans la littérature et la culture, des éléments de réflexion qui nourrissent un questionnement éthique sur la vie bonne.»

Biographie :

Mustapha Fahmi, Ph. D, est professeur de littérature anglaise à l'Université du Québec à Chicoutimi, dont il a été le vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création de 2012 à 2017, Mustapha Fahmi est un spécialiste de Shakespeare de renommée internationale. Il a donné des conférences sur l'œuvre de Shakespeare partout dans le monde, y compris au célèbre Shakespeare Institute de l'Université de Birmingham en Angleterre (un des rares Canadiens à l'avoir fait). Il est l'auteur de plusieurs livres et articles savants ainsi que de trois recueils de poésie. Son plus récent ouvrage, La leçon de Rosalinde, publié chez La Peuplade, a remporté le Prix du meilleur livre (Intérêt général) au dernier Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a également été "Choix du mois" de la revue française Philosophie Magazine et "Coup de coeur de la semaine" du quotidien Le Devoir.

Pour informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence de Marc-François Bernier

Date

16 octobre 2017

Heure

11h45 à 13h30

Local

K-440 (Rimouski)

Vidéoconférence

4032 (Lévis)

« Les chiens de garde des « chiens de garde de la démocratie »

Résumé :

Les journalistes revendiquent le rôle de « chiens de garde de la démocratie». Ils assurent le faire au nom des citoyens qu’ils représentent auprès des détenteurs de pouvoirs (politiques,économiques, etc.). Mais des citoyens les contestent et doutent même de leur rôle démocratique. Autrefois, ces critiques trouvaient très peu d’écho dans l’espace public. Avec le Web 2.0 et les médias sociaux, les publics sont plus présents que jamais et font entendre bruyamment leurs doléances. Ils assument un rôle de corégulation pour forcer les journalistes à plus d’imputabilité.Ils les surveillent, les chicanent,les critiquent, les intimident et, parfois,les menacent. Ce phénomène d’une ampleur inédite sera abordé au cours de la conférence, exemples à l’appui.

Biographie :

Marc-François Bernier est professeur titulaire au Département de communication de l’Université d’Ottawa, où il a dirigé la Chaire de recherche en éthique du journalisme (2008-2014). Journaliste pendant près de 20 ans, il s’est impliqué dans plusieurs débats professionnels et a été corédacteur du Guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en plus d’être l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés au journalisme. Il détient un doctorat en Sciences politiques(Université Laval, 1998) et une maîtrise en Communication publique (Université Laval 1992).

Pour informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence de Alain Saulnier

Date

5 octobre 2017

Heure

11h45 à 13h30

Local

K-440 (Rimouski)

Vidéoconférence

4032 (Lévis)

Information et désinformation,Information et désinformation,le combat extrême du 21ème siècle

Résumé :

L’élection du président américain Donald Trump a soulevé tout un débat sur le bien-fondé des informations livrées par les grands médias américains. Ces derniers ne publieraient ou ne diffuseraient que des « fake news », de fausses nouvelles. La controverse fut davantage lancée lorsque le camp Trump a proposé en lieu et place la formule des « faits alternatifs», plus vrais que vrais... Bienvenue dans l’arène du combat extrême du 21ème siècle entre information et désinformation!

Dans un tel contexte, le défi est de savoir distinguer le vrai du faux. Comment repérer les bonnes sources d’information dans un univers numérique contrôlé et possédé par les géants du web? Quel rôle peut y jouer un diffuseur public comme Radio-Canada?

Biographie :

Alain Saulnier a été directeur général de l‘information des services français de Radio-Canada de 2006 à 2012. C’est sous sa direction que l’émission Enquête a notamment été créée. En 2014, il a publié Ici était Radio-Canada aux Éditions Boréal. Il est aujourd’hui professeur invité au département de communication de l’Université de Montréal où il enseigne notamment le journalisme d’enquête.

Pour informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence de Catherine Dorion

Date

20 septembre 2017

Heure

11h45 à 13h30

Local

K-435 (Rimouski)

Vidéoconférence

2060 (Lévis)

Faire remonter le « senti » dans la conscience collective : le rôle de l’artiste

Résumé :

Cette conférence défendra l’idée que le travail de l’artiste doit être ancré dans un profond parti pris pour la valeur des murmures.

C’est qu’au fond de nous, davantage dans le corps que dans la tête, une voix réagit aux multiples conditionnements qui nous régentent. Cette voix enterrée dans la cacophonie ambiante peut néanmoins se manifester en murmures de joies, de peurs, de désirs, d’angoisses, de détentes et de tensions.

Le travail de l’artiste, outre de s’entraîner à percevoir ces murmures, est de faire dialoguer directement son murmure avec le murmure des autres et d’amplifier, à l’intérieur des autres, le volume de ce dialogue. C’est dans cette matière-là, de résonnance entre humains, qu’il doit fouiller.

Biographie :

Catherine Dorion est diplômée en art dramatique (Conservatoire de Québec), en Relations internationales (UQAM) et en War Studies (King’s College de Londres). Elle se tient en équilibre au-dessus de plusieurs cases : chroniques, politique, poésie, réalisation, roman, théâtre. Elle s’est, entre autre, fait connaître grâce à ses vidéos virales lors des élections de 2012 et de 2014, alors qu’elle était candidate pour Option Nationale dans Taschereau. Elle a aussi publié le recueil Même s’il fait noir comme dans le cul d’un ours (Cornac, 2014) et son ressent essai, Les luttes fécondes (Atelier 10, 2017), figure au palmarès des essais québécois les plus vendus depuis sa parution.

Pour informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence d’Alain Fortier et de Jean-Philippe Gauthier

Date

18 avril 2017

Heure

10h à 12h

Local

J-480

La victimisation sexuelle au masculin. S’allier pour un meilleur pouvoir d’agir chez les intervenants et les victimes

Cette conférence a pour objectif de :

- sensibiliser les participants au phénomène des agressions sexuelles vécues par les hommes et démystifier cette réalité

- outiller les personnes qui interviennent auprès de cette clientèle

- créer des ponts et mettre en commun les différentes ressources régionales pouvant aider ces hommes

Information sur les conférenciers

Alain Fortier : En juin 2013, Monsieur Fortier a publié le livre intitulé « Agressé sexuellement : de victime à résilient ». Ayant trouvé les moyens pour cesser d’être une victime, il souhaite un monde meilleur pour les victimes d’agressions sexuelles. Il incite les victimes à parler de leurs agressions afin de pouvoir entreprendre un processus de guérison efficace.

Jean-Philippe Gauthier : Ses intérêts de recherche, en formation et en intervention, portent sur la question de l’accompagnement des personnes au prise avec les conséquences des non-dits et des secrets de famille souvent reliés au fléau des agressions sexuelles. Regroupées sous le thème « De l’interdit de dire au droit d’être : de la désespérance à la joie », ses recherches et ses activités visent la création d’une pédagogie de la libération, et ce, à tous les âges de la vie.

Commanditaires

- VASAM (Victimes d’agressions sexuelles au masculin)

- Le Fonds d’aide aux victimes du Canada du Ministère de la Justice

- Groupe de recherche Ethos

- UQAR

Conférence de Jocelyn Maclure

Date :

12 avril 2017

Heures :

11h45 à 13h30

Locaux :

J-455 (Rimouski) et 4029 (vidéoconférence à Lévis)

Retrouver la raison :

Comment retrouver la raison ? Dans cette conférence Jocelyn Maclure présente son recueil de courts essais dans lequel il réfléchit aux conditions d’une conversation démocratique éclairée. Il aborde des questions aussi variées que les accommodements raisonnables, les politiques d’austérité, l’éducation, la liberté d’expression, les changements climatiques, le nationalisme et l’omniprésence du baratin dans le discours public.

Informations sur l'auteur et conférencier :

Jocelyn Maclure est professeur de philosophie à l’Université Laval, président de la Commission de l’éthique en science et technologie du Québec et cotitulaire de la chaire La philosophie dans le monde actuel. Il collabore régulièrement aux émissions Plus on est de fous, plus on lit ! et Medium large à la Première chaîne de Radio-Canada. Jocelyn Maclure a aussi été professeur ou chercheur invité dans des universités à New York, Lyon, Barcelone et Rome. Il a œuvré comme analyste-expert pour la Commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d’accommodement de la diversité culturelle et religieuse, a cofondé en 2012 le magazine Nouveau Projet, et a blogué pour le magazine L’actualité.

Commanditaires :

UQAR

Département des Lettres et humanités

Groupe de recherche Ethos

Informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Table ronde : Génocide, totalitarisme, déshumanisation – adhésion ou résistance ?

Date : 22 mars

Heures : 11h45 à 13h15

Local : J-460

Résumé : En partant de la Shoah et des questions soulevées par l’adhésion aux régimes fascistes ou totalitaires, cette table ronde interrogera non seulement les origines des totalitarismes, les phénomènes d’obéissance, de déshumanisation et de banalité du mal, mais aussi les conditions potentielles qui permettent aux individus de résister aux discours déshumanisants et d’agir de manière altruiste. Quel est, alors, le rôle de la fiction (interpersonnelle et littéraire) dans la constitution de notre imagination et de notre action morale ? Les récits de «la vie des autres», notamment le récit de la vulnérabilité, peuvent-ils susciter des variations imaginaires engendrant la volonté et l’action bonne, l’action juste et désintéressée, voire une forme de «banalité du bien» (Fleury)?

Activité organisée par :

Kateri Lemmens est écrivaine et professeure de lettres et de création littéraire à l’UQAR. Elle s’intéresse particulièrement aux rapports entre littérature et philosophie et aux processus créateurs. Elle dirige un projet de recherches sur l’essai littéraire (chambreclaire.org), où elle publie périodiquement des carnets, et poursuit des recherches sur la sagesse de la fiction et de la littérature.

Intervenants :

André Mineau est professeur au Département des lettres et humanités. Il enseigne l’éthique (philosophie morale et philosophie politique), ainsi que l’histoire contemporaine de l’Europe (Allemagne nazie et Union soviétique). Il a produit des articles et des livres sur l’Allemagne, sur l’histoire des idéologies totalitaires et sur la Shoah.

Virginie Beaudin-Houle est diplômée de la maîtrise en éthique de l’UQAR et s’intéresse au phénomène de la « désobéissance éthique » et aux « éveilleurs de conscience ». Elle est actuellement chargée de cours en éthique professionnelle et travaille pour le Groupe de recherche Ethos.

Commanditaires :

UQAR

Département des lettres et humanités

Groupe de recherche Ethos

Conférence de Luc Bégin

Date :

6 février 2017

Heures :

11h45 à 13h30

Locaux :

J-480 (campus de Rimouski) et 4029 (en vidéoconférence au campus de Lévis)

Combattre la corruption : Quels contrôles pour quels acteurs?

La lutte à la corruption est devenue un enjeu d’une très grande importance dans de nombreux pays. Les dysfonctionnements des marchés publics qu’elle entraîne sont à la fois coûteux et moralement répréhensibles. Mais quels sont les acteurs sur lesquels devraient s’exercer des contrôles afin de combattre la corruption ? Et quels types de contrôles devraient être mis en œuvre ? De façon à clarifier les types d’actions à entreprendre et les logiques qui les supportent, nous distinguerons d’abord les approches individuelle et institutionnelle de lutte à la corruption avant de nous attarder à cette dernière approche. À partir de celle-ci, nous porterons notre attention aux gardiens institutionnels. Ces acteurs sont au cœur de la lutte à la corruption mais ils peuvent eux-mêmes souffrir de défaillances importantes. Quels contrôles devrait-on alors exercer sur ces institutions de contrôle ?

Luc Bégin :

Professeur à la Faculté de philosophie de l’Université Laval, Luc Bégin a fondé en 2004 l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) de l’Université Laval dont il a été le directeur jusqu’en juin 2016. Il intervient régulièrement à titre d’expert-conseil auprès de diverses organisations et instances publiques. Il a notamment été invité en Commissions parlementaires lors de l’étude des projets de loi 109 (Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale) et 48 (Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale) ainsi qu’à la Commission Bastarache. Il est actuellement membre du Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau dont la mission est de surveiller et de rapporter la mise en œuvre des recommandations de la Commission.

Commanditaires :

UQAR

Département des Lettres et humanités

Groupe de recherche Ethos

Informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence L'éthique journalistique à l'ère de l'information toxique

Organisateurs :

Le Groupe de recherche Ethos (UQAR) et la Fondation Sandy-Burgess

Conférencier :

Robert Maltais, Université de Montréal

Date :

30 novembre 2016

Lieux :

Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski local J-485 et campus de Lévis local 4032 (en vidéoconférence)

Heure :

11h45 à 13h30

Résumé :

Le journalisme vit un moment charnière de son évolution. Les frontières des médias traditionnels ont éclaté; tous les médias tant écrits, audiovisuels que numériques diffusent maintenant sur toutes les plateformes et se cherchent un nouveau modèle d’affaires pour assurer leur pérennité. La confusion règne entre qui est journaliste et qui ne l’est pas et la surabondance des informations, de même que la vitesse à laquelle celles-ci circulent, ont changé fondamentalement la donne. L’évolution du journalisme, voire sa survie, passera sans aucun doute par un meilleur ancrage de sa marque distinctive, soit sa méthodologie et son éthique, pour que le journalisme continue d’assumer pleinement le rôle qui lui est imparti comme pilier de la démocratie.

Intervenant :

Robert Maltais, dirige présentement le programme de journalisme de l’Université de Montréal. Avant d’atteindre ce poste, il fut journaliste (Le Soleil, Radio-Canada), chef de l’information de la station de Radio-Canada à Rimouski et directeur des stations radio et télé de la SRC à Sept-Îles. De 1997 à 2005, il fut le secrétaire général du Conseil de presse du Québec.

Informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conférence Raymond Massé

Date et heure :

1er novembre 2016, 16h15

Locaux :

J-470 (Campus de Rimouski), 2032 (Campus de Lévis

Anthropologie de la morale et de l'éthique :

Depuis le début du xxe siècle, forte de ses expertises de terrain, l’anthropologie a oeuvré à promouvoir une meilleure communication entre des sociétés porteuses de compétences morales et éthiques différentes. Mais, bien qu’elle soit outillée d’un relativisme méthodologique qui impose autant une ouverture à l’autre qu’un recul critique face à nous, a-t-elle contribué à mieux comprendre les enjeux moraux et éthiques dans les mondes moraux contemporains ? Si oui, de quelles façons ? Dans quelles sphères des rapports sociaux ? Tout en reconnaissant les inévitables recoupements entre ces deux concepts, le pari relevé ici est de dresser un portrait d’une anthropologie classique de la morale et d’une anthropologie de l’éthique. L’ouvrage répondra alors à d’autres questions. Quels sont leurs concepts et cadres méthodologiques respectifs ? Quels sont les lieux où l’on pourra les observer et les analyser ? Sans prétendre à un historique de la discipline et tout en insistant sur les développements récents, cet ouvrage rendra justice aux contributions de plusieurs des pionniers d’une anthropologie de la morale et de l’éthique. Alors que la première a mis l’accent sur la description et la comparaison des " systèmes " locaux de normes et de valeurs, la seconde recentre ses analyses sur le positionnement critique d’un sujet éthique devant gérer sa position et son statut moral. Mais alors, faut-il réduire la morale aux codes moraux collectifs et l’éthique à la liberté d’un sujet réflexif ? De quelles façons l’individu, dans toutes les sociétés, réussit-il à concilier liberté et soumission aux codes moraux ? Au bilan, en plus d’amorcer une réponse à ces diverses questions, l’ouvrage examinera les contributions de l’anthropologie à une redéfinition du relativisme moral et des conditions de la promotion de la tolérance.

Informations sur l’auteur / conférencier :

Raymond Massé enseigne depuis 1994 l’anthropologie de la santé et l’anthropologie de la morale et de l’éthique à titre de professeur titulaire au Département d’anthropologie de l’Université Laval, à Québec, dont il fut directeur de 2002 à 2007. Ses recherches ont porté sur les rapports entre culture, santé et société et, principalement, sur les enjeux éthiques liés à la santé publique au Québec et aux Antilles. Au cours de la dernière décennie, ses recherches ont traité des contributions historiques et théoriques de l’anthropologie à la morale et à l’éthique dans les sociétés contemporaines.

Commanditaires :

- UQAR

- Département des Lettres et humanités

- Groupe de recherche Ethos

Informations :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Séminaire de Frédérick Armstrong

Date et heure :

17 octobre 2016 de 13h à 16h

Locaux :

J456 (campus de Rimouski), 4029 (campus de Lévis)

Pour information et/ou réservation (places limitées) :

Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Multiculturalisme et groupes vulnérables : une justification des politiques multiculturelles basée sur la vulnérabilité

Malgré les différentes crises qui ont frappé le multiculturalisme, tant comme doctrine philosophique que comme modèle de politiques publiques, il appert que les principaux défenseurs de la version libérale et « mainstream » comme Will Kymlicka et Alan Patten n'ont pas révisé les fondements normatifs de leur théorie. Chacun à SA façon, ces auteurs continuent de défendre les politiques multiculturelles en soulignant que ces dernières sont requises par nos théories idéales de la justice. Ce faisant, ils nous demandent d'en évaluer la légitimité en prenant pour acquis que celles-ci s'établiront dans une société déjà juste. Or, en assumant ainsi un contexte de justice, le multiculturalisme libéral gomme les différences entre, disons, un immigrant américain en Suède et une immigrante afghane au Royaume-Uni – différences qui, on peut le penser, devraient se traduire en différentes stratégies multiculturelles. Nous verrons donc que ces multiculturalismes idéaux sont inappropriés pour comprendre et décrire les enjeux touchant plusieurs, sinon la plupart des groupes généralement appelés les « minorités ». Nous verrons d'ailleurs que le terme « minorité » lui-même mérite d'être révisé.

Mon hypothèse de recherche est qu’on peut pallier les manques et les angles morts des théories multiculturalistes en s’appuyant sur les concepts de minorisation et de vulnérabilité. La minorisation est un phénomène complexe et multifactoriel par lequel un groupe socialement identifiable en vient à acquérir un statut inférieur dans une société donnée. Ce processus peut affecter les groupes minoritaires comme les groupes majoritaires. Ainsi, la majorité d'une population peut être minorisée. Je prendrai pour acquis, lors de la présentation, que la minorisation constitue une injustice et que les politiques multiculturelles doivent être conçues pour répondre à ces injustices. Cependant, le concept de minorisation n'est pas en mesure de faire tout le travail normatif dont une théorie du pluralisme culturel a besoin. En effet, certains groupes dont on peut penser qu'ils méritent au moins certaines formes de politiques multiculturelles ne sont pas minorisés. Par exemple, la minorité anglophone du Québec n'est pas minorisée. Il est toutefois possible de penser qu'ils méritent de bénéficier quand même de certaines politiques multiculturelles.

Mon hypothèse est que le concept de vulnérabilité peut remplir ce vide normatif. Ainsi, si l'on peut montrer qu'un groupe est vulnérable, on pourra justifier certaines politiques multiculturelles même si le groupe n'est pas actuellement minorisé. Or, pour ce faire, nous aurons besoin d'un concept de vulnérabilité qui 1) est normatif et 2) s'applique aux groupes. La dernière et majeure partie de mon exposé portera sur une analyse conceptuelle de la vulnérabilité. Nous verrons les principales conceptualisations présentes dans la littérature et nous constaterons qu'aucune ne remplit convenablement les deux critères énoncés ci-haut. Les travaux de Martin, Tavaglione et Hurst sauront cependant tracer la voie vers une nouvelle conceptualisation de la vulnérabilité qui pourra s'appliquer à une réflexion sur les politiques multiculturelles. Je défendrai donc la thèse que la vulnérabilité doit être conçue comme une disposition extrinsèque. Le reste de l'exposé visera à montrer comment une telle conceptualisation nous permet de dire que certains groupes vulnérables subissent une injustice du simple fait de leur vulnérabilité. Ma conclusion est donc que le tandem minorisation/vulnérabilité permet de donner un portrait réaliste d'un pluralisme non idéal, une solution de principe pour évaluer la légitimité des politiques multiculturelles et une assise empirique permettant de valider nos jugements moraux.

*Frédérick Armstrong est doctorant en philosophie à l’Université McGill.