Là où les innovations de demain prennent forme

Nos recherches aident concrètement.

La recherche à l’UQAR, c’est faciliter les collaborations intersectorielles et voir naître des projets créatifs axés sur les enjeux d’actualité.

Ici, tout est dans l’action, tourné vers l’avant et ancré dans la réalité. Nous sommes déterminés à trouver des solutions maintenant pour améliorer l’avenir.

La recherche toujours en tête

Année après année, l’UQAR se démarque parmi les meilleures universités canadiennes en recherche. Première de sa catégorie quatre fois entre 2011 et 2022, l’UQAR se classe au troisième rang pour l’année 2025 au palmarès de la firme Research Infosource dans la catégorie des universités offrant majoritairement des programmes de 1ᵉʳ cycle.

Un environnement de recherche incomparable

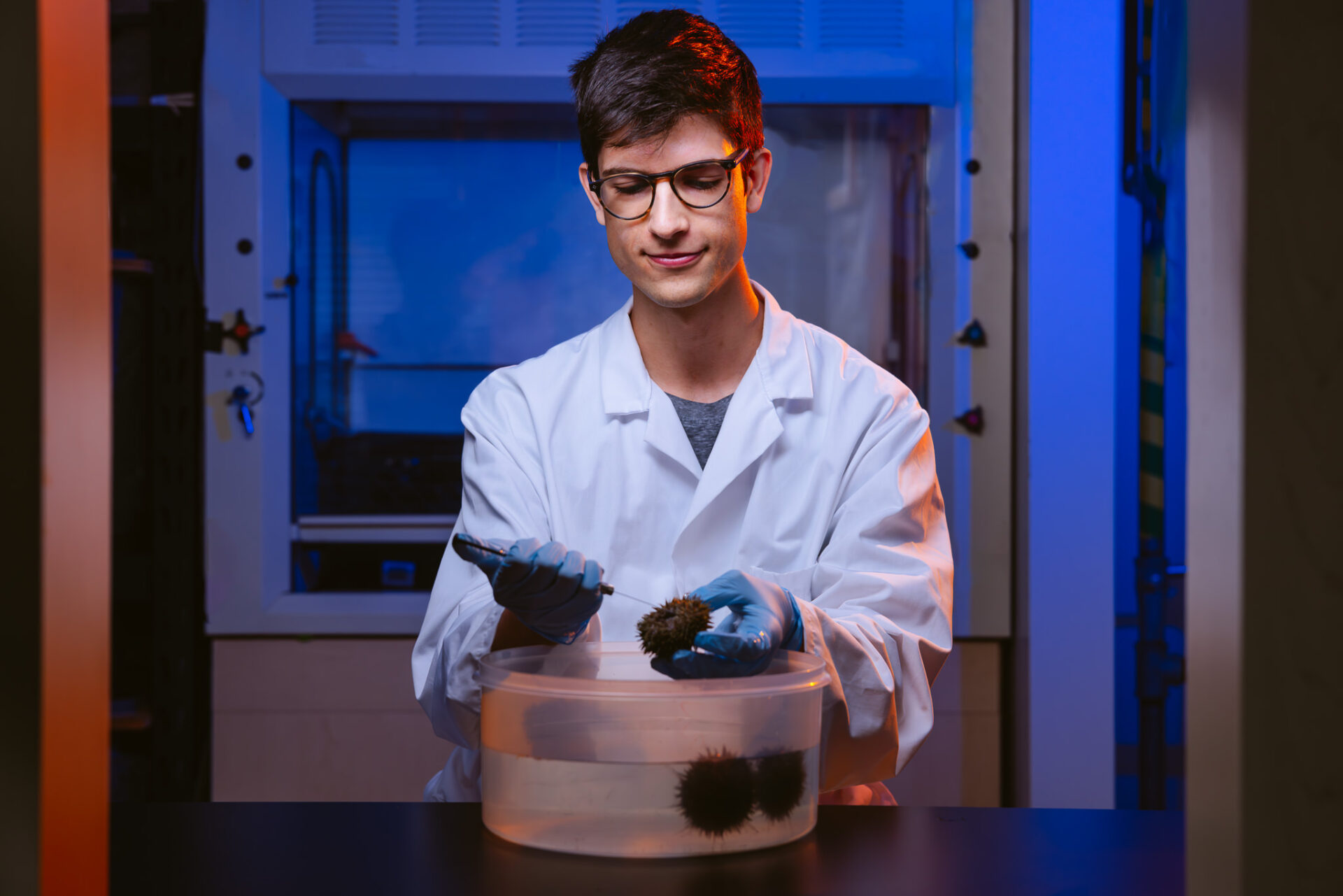

Par sa situation géographique privilégiée, l’UQAR permet aux étudiantes et aux étudiants ainsi qu’aux professeures et aux professeurs d’explorer et d’étudier des milieux naturels exceptionnels, certains à deux pas des campus. Cet environnement favorise le développement de recherches concrètes axées sur des enjeux d’actualité.

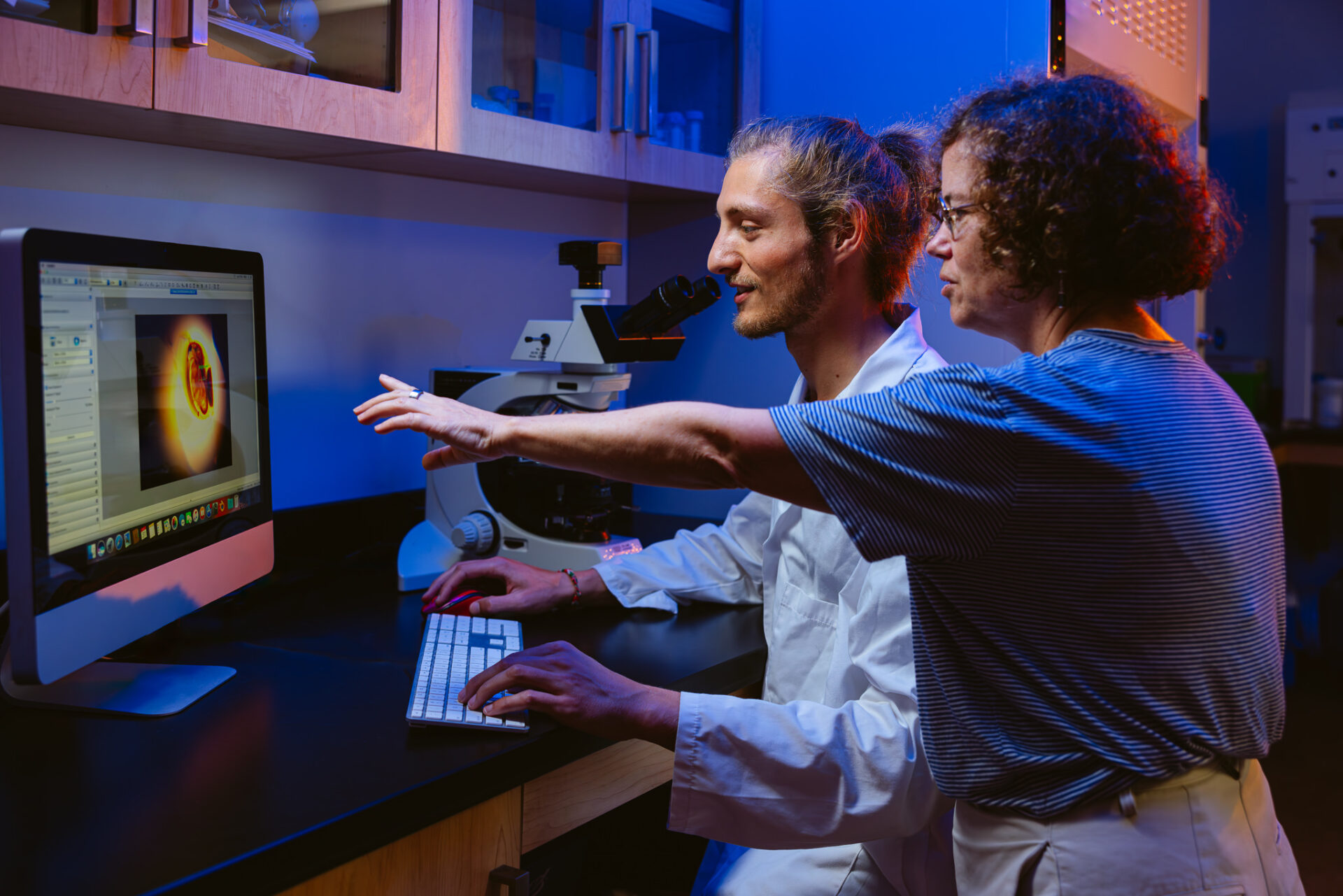

Poursuivre ses études aux cycles supérieurs c’est se donner l’espace pour approfondir un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Les étudiantes et les étudiants à la maîtrise ou au doctorat sont soutenus par des professeures et des professeurs disponibles et passionnés qui accompagneront nos scientifiques de demain.

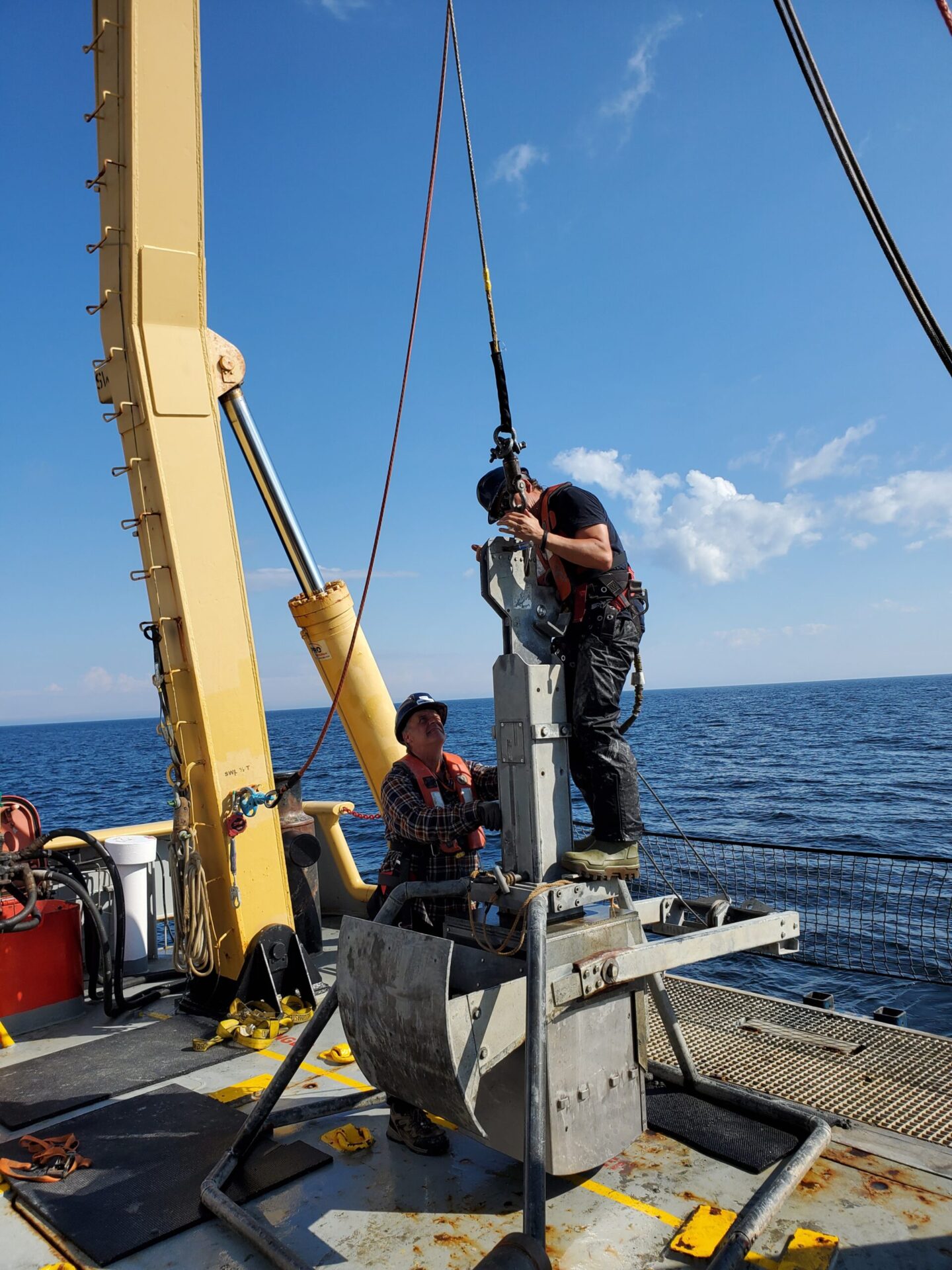

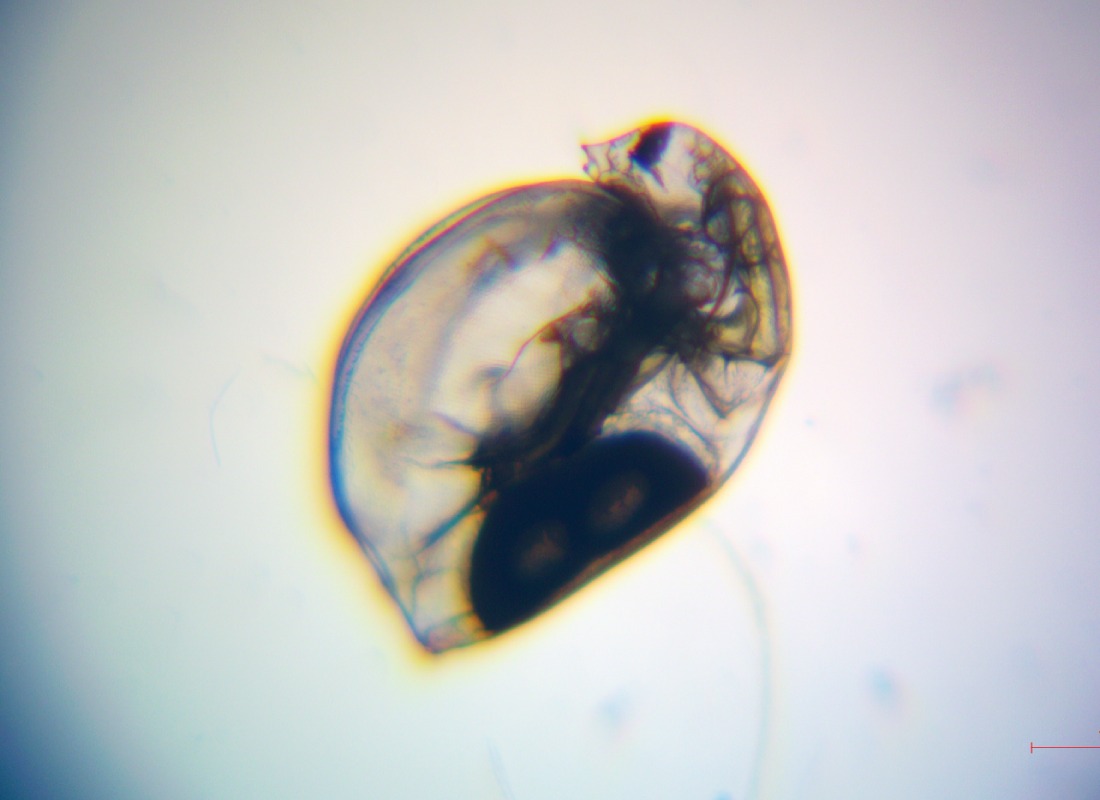

Plus important institut de recherche universitaire francophone en sciences de la mer au Canada, l’Institut des sciences de la mer (ISMER) regroupe une importante masse critique de chercheuses et de chercheurs ainsi que d’étudiantes et d’étudiants d’horizons disciplinaires variés qui se consacrent à la découverte et à l’avancement des connaissances sur les milieux côtiers, dans une perspective de développement durable.

Riche de la grande diversité de son expertise de calibre international, l’UQAR se distingue par une correspondance étroite entre ses orientations de recherche et les caractéristiques du territoire où elle est implantée. Les axes d’excellence en recherche, sciences de la mer et des zones côtières, nordicité, ruralité et maritimité et prévention et inclusion en pratiques sociales et en santé reflètent cet ancrage, source d’une activité scientifique qui participe à l’essor des régions.

Ils permettent de réaliser des recherches dans des disciplines variées qui collaborent de manière transversale. La recherche à l’UQAR est active dans les disciplines suivantes : la biologie, la chimie, la géographie, l’éducation, l’informatique, le génie, les sciences de la gestion, les lettres, l’histoire, l’éthique, l’océanographie, la psychosociologie, le travail social et les sciences de la santé.

Nos infrastructures et ressources en recherche

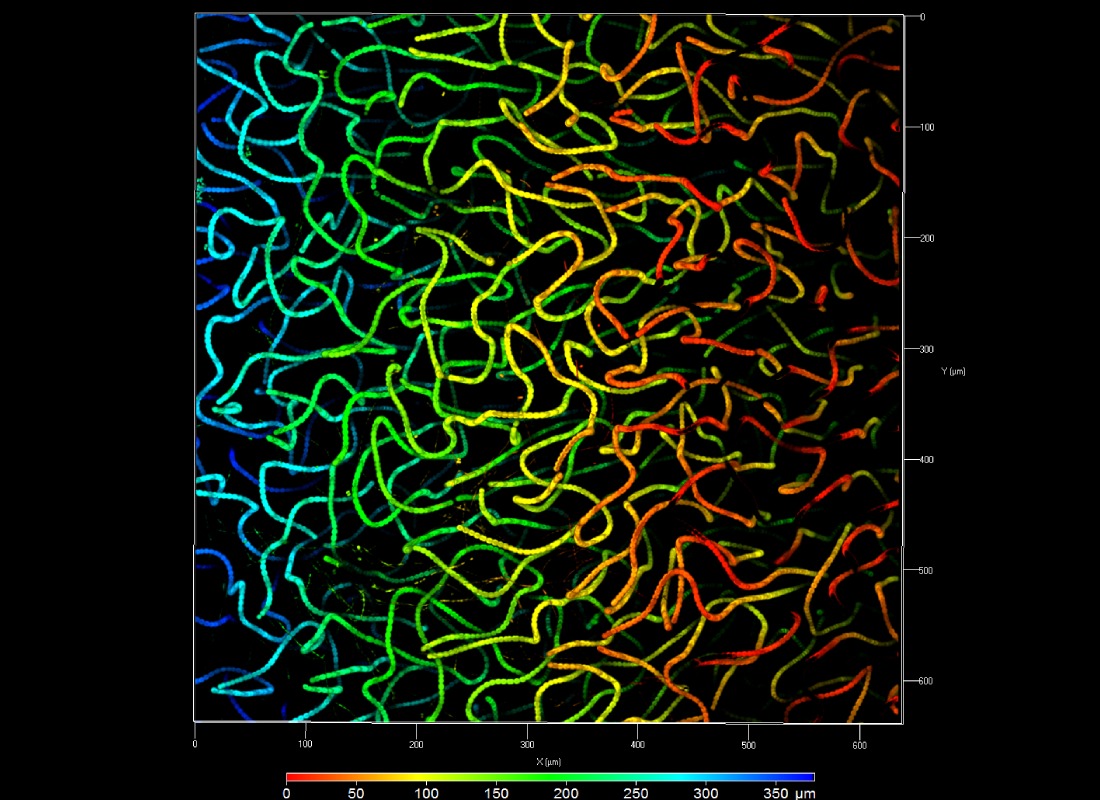

L’UQAR offre le support financier et humain nécessaire pour s’investir dans la recherche. Nos infrastructures et nos installations à la fine pointe ouvrent les possibilités à l’exploration et à l’approfondissement des connaissances, tout en laissant place à la créativité.

En plus d’un parc d’instruments hautement performants et de laboratoires dotés d’équipements de pointe, les chercheurs et chercheuses disposent de deux infrastructures majeures : un navire de recherche océanographique et une station aquicole.

Tournées vers notre communauté, les collaborations avec les entreprises locales offrent de nombreuses possibilités d’innovations tangibles. Cette ouverture sur le monde permet de multiples opportunités de visibilité à l’international.

Une collaboration de recherche avec l’UQAR est un excellent moyen pour une entreprise ou une organisation de rester en tête de l’innovation et de développer ses activités. Il existe un large éventail de possibilités de partenariats.

Le Plan stratégique de développement de la recherche 2025-2030 présente une vision actualisée de nos thématiques porteuses en recherche. Il reflète l’évolution des disciplines et le dynamisme de notre communauté scientifique.

Ce plan souligne la mobilisation et la passion de nos chercheuses et de nos chercheurs qui étudient les questions fondamentales et qui s’engagent activement pour trouver des solutions aux défis contemporains.