Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural (CRPPMR)

Le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural s’intéresse aux expertises des personnes en situation de pauvreté, de même qu’aux pratiques sociales tant individuelles, de groupe que collectives

Il soutient ainsi les acteurs sociaux concernés, notamment ceux issus de la société civile, du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire, du monde municipal et du secteur de l’éducation. La recherche-action participative et les croisements de savoirs constituent les méthodologies de recherche privilégiées par le Collectif.

La mission du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural est de coproduire des connaissances au carrefour des pratiques sociales, de la ruralité et de la pauvreté en vue de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités rurales, particulièrement en Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.

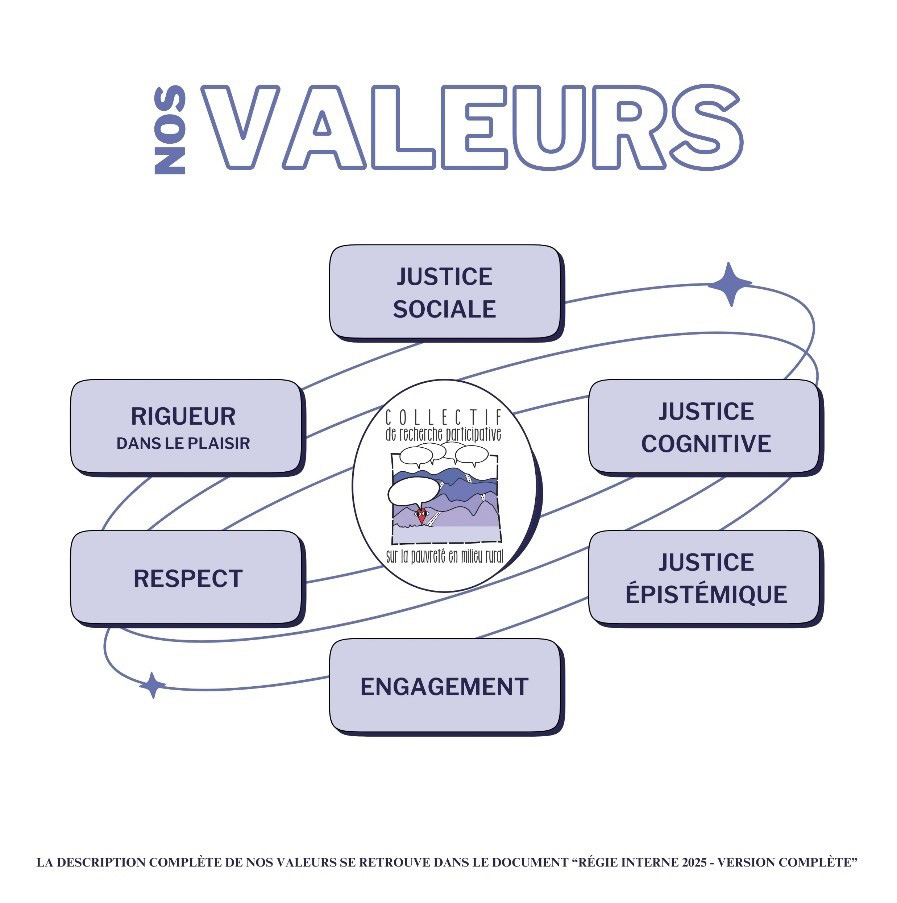

Les valeurs du Collectif sont la justice sociale, la justice cognitive, la justice épistémique, la rigueur, le respect et l’engagement.

Le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural a vu le jour en 2013, à l’initiative de professeur.e.s en travail social du campus de Lévis, en collaboration avec des chercheur.e.s de l’INSPQ, de la santé communautaire de l’Université Laval ainsi que des acteurs de la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches. Rapidement, en cohérence avec sa perspective méthodologique de nature participative, le collectif s’est adjoint des experts de la pratique, soit des intervenant.e.s sociaux provenant du CISSS Chaudière-Appalaches et d’organismes communautaires, ainsi que des experts du vécu, soit des citoyen.e.s ayant une expérience de la pauvreté et engagé.e.s dans des organismes enracinés dans leur milieu.

Dès sa création, un triple mouvement a favorisé l’instauration d’un dialogue milieux/université favorable au développement d’une programmation de recherche à savoir : l’échange entre ses membres; la tenue de forums, laboratoires et colloques sur le thème de la pauvreté en milieu rural; et la participation aux activités de partenaires majeurs, soit le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire (RQIIAC) de Chaudière-Appalaches et le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de Chaudière-Appalaches. Il convient d’y voir notre identité propre et un modèle à la fois riche et porteur de défis puisque sortant des sentiers battus. Huit projets de recherche, dont un financé par les IRSC, en ont découlé.

Les préoccupations suivantes servent de points d’ancrage au Collectif :

- le partenariat avec les forces vives du milieu;

- l’approche conscientisante qui fait une place centrale aux personnes aux prises avec les réalités sociales à l’étude (AVEC);

- la concertation avec des chercheur.e.s d’autres départements de l’UQAR et d’autres universités;

- la contribution au développement des compétences en recherche des étudiant.e.s en travail social.

- Contribuer à l’avancement des connaissances sur la pauvreté et au développement des pratiques sociales en milieu rural.

- Contribuer aux mieux-être des personnes et des collectivités rurales.

- Soutenir les efforts des municipalités rurales dans leur engagement face à la pauvreté.

- Reconnaître et documenter les expertises des premier.e.s concerné.e.s et des praticien.ne.s.

- Théoriser des approches participatives en recherche, sous l’angle des iniquités épistémiques.

- Faire vivre des espaces de gouvernance participative au sein de l’université et sensibiliser cette dernière aux enjeux liés à la co-construction des savoirs.

Les méthodologies de recherche privilégiées sont fondées sur la reconnaissance de trois expertises, soit celles des personnes vivant les situations sociales à l’étude (expert.e.s du vécu), des praticien.ne.s qui accompagnent ces personnes ou participent à leur mieux-être (expert.e.s de la pratique) et des chercheur.e.s universitaires qui soutiennent les projets de recherche et la formation (expert.e.s académiques). Ces expertises s’actualisent sur les plans de la prise de parole, de la production de connaissances, de l’analyse ainsi que de l’agir citoyen dans des démarches de recherche participative. Dédiées au changement social dans une perspective de bien commun et de développement social, ces démarches se déclinent sous diverses formes dont la recherche-action participative, les croisements de savoirs et les enquêtes conscientisantes. Bien qu’ancrées localement, elles visent une production de connaissances fondamentales et à agir notamment sur le développement des politiques publiques.

Chaque année, le Collectif reconnu par l’UQAR comme équipe de recherche reçoit …. $ afin de … (à venir)

Notre Collectif a reçu un financement substantiel de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC), d’un montant total de 1 239 000 $ pour une période de huit ans (2022-2030). Pour rappel, la FLAC nous avait déjà octroyé, de 2022 à 2024, une somme de 271 785 $ pour une phase de structuration appelée Dialogue. Cette phase nous a permis de systématiser les savoirs coproduits en trio d’expertises au cours des dix dernières années, de mettre en visibilité nos pratiques AVEC ainsi que notre gouvernance participative, et d’exposer notre vision et nos approches uniques en matière de justice cognitive et épistémique dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, tant au niveau provincial qu’international. Nous vivons actuellement la phase Émergence qui offre l’opportunité de consolider la structure du Collectif et de déployer les activités de visibilité et mobilisation de connaissances.

Pour suivre les activités du Collectif et celles d’organisations partageant des intérêts similaires, consultez notre page Facebook à : https://www.facebook.com/collectifrecherche/

Équipe

En cohérence avec les méthodologies de recherche privilégiées, le Collectif est constitué de cochercheur.e.s représentant, dans un souci de parité, trois expertises : académique, pratique et expérientielle. Le fonctionnement du Collectif repose sur un principe de cogestion. Son mode de fonctionnement s’appuie sur une permanence regroupant la direction scientifique, la personne responsable du développement scientifique ainsi qu’une personne accompagnatrice des expert.e.s de vécu. Un comité de coordination, constitué de représentant.e.s des trois expertises et des trois personnes porte-paroles des axes de recherche, se réunit toutes les six semaines pour assurer divers suivis. L’ensemble des 23 membres du Collectif se réunit au minimum quatre fois par an.

- Castro Zavala, Sastal, professeure, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Cormier, Cécile, professeure, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Desgagnés, Jean-Yves, professeur retraité, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Dupéré, Sophie, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval

- Foleu, Luc, professeur, Département des sciences de la gestion – UQAR, Antenne de Baie-Comeau

- Gélineau, Lucie, professeure, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Martel, Virginie, professeure, Département des sciences de l’éducation – UQAR, Campus de Lévis

- McCready, Geneviève, professeure, Département des sciences de la santé – UQAR, Campus de Rimouski

- Morin, Lucie, professeure, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Rimouski

- Niang, Marietou, professeure, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Ouellet, Sébastien, professeur, Département des sciences de l’éducation – UQAR, Campus de Rimouski

- Richard, Julie, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Simard-Gagnon, Laurence, Département de psychosociologie et travail social – UQAR, Campus de Lévis

- Gagnon, Johanne, citoyenne engagée, à titre de participante à des projets de recherche-action participative

- Hébert, Marie-Claude, citoyenne engagée, GRAP MRC de L’Islet

- Morin, Jason, citoyen engagé, GRAP régional, Organisme en santé mentale, l’A-Droit

- Proulx, Marise, citoyenne engagée, GRAP Les Etchemins

- Duval, Olivier, organisateur communautaire, CISSS Chaudière-Appalaches

- Frénette, Vincent, coordonnateur à l’organisme Le Filon, Lévis

- Lemieux, Éric, agent de planification, de programmation et de recherche, Service de promotion de la santé et prévention, CISSS Chaudière-Appalaches

- N’Diaye, Ismaila, secrétaire général, Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Québec

- Montplaisir, Jacinthe, chargée de cours en organisation communautaire, Département de psychosociologie et travail social, UQAR, Campus de Rimouski

- Turgeon, Martine, directrice, Centre-Femmes de Lotbinière

- Deshaies, Marie-Hélène, professeure en travail social, Université Laval

- Dufour, Émilie, MRC Charlevoix, ATI

- Goma-Gakissa, Georges, professeur associée, Département de psychosociologie et travail social, UQAR

- Hartog, Guitté, professeure associée, Département de psychosociologie et travail social, UQAR

- Pagès, Alexandre, professeur, Université de Franche-Comté, France

- Poirier, Benoît, directeur, Développement social, Centraide 03-12

- Représentant.e.s délégué.e.s de projets de recherche en cours ou en attente de financement

L’intégration de la relève étudiante est une priorité essentielle pour notre équipe de recherche. Depuis, plusieurs années, les professeur.e.s impliqué.es au CRPPMR soutiennent activement de nombreux étudiant.e.s (1e, 2ᵉ et 3ᵉ cycles) dans leurs travaux de recherche en lien avec nos thèmes fédérateurs, les accompagnent dans l’appropriation des connaissances relatives à la recherche participative notamment à travers certains cours, sous l’angle de recherche-formation. Pour ce faire, nous accompagnons les étudiant.e.s à obtenir des bourses de recherche et les impliquons comme auxiliaires pour des tâches spécifiques, telles que les revues de littérature, l’animation d’ateliers, et la participation aux activités du CRPPMR (ex. prise de notes, animation). Ces initiatives visent à encourager la formation des étudiant.e.s tout en leur offrant des opportunités académiques et pratiques.

Recherche

Les intérêts de recherche du Collectif s’articulent autour de trois axes de programmation.

En effet, ces définitions sont longues et sont extraites d’une demande de subvention. Je propose une définition en dessous plus succincte.

Cet axe vise à enrichir les connaissances théoriques et empiriques sur la ruralité, la pauvreté, et l’exclusion sociale à partir des approches participatives et intersectorielles; et à faire ressortir les interconnexions complexes entre ces différentes notions dans une perspective de justice sociale. Durant ces dernières années, nos travaux ont permis de proposer une conceptualisation de la ruralité au prisme de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Nous nous démarquons de certaines définitions (Jean, 1999; Jean et al., 2014; Leloup et al., 2005; Woods, 2006) en affirmant que la ruralité peut être définie de différentes manières, selon les positions socio-économiques et politiques des personnes qui y vivent. En collaborant avec des personnes en situation de pauvreté, notamment lors de forums dialogiques, nous avons conceptualisé la ruralité comme étant constituée par de petites communautés locales (village, rang, zone de campagne ou de bois) caractérisées par une faible densité de population. Ces communautés subissent une certaine dévitalisation, se manifestant par un manque de dynamisme socio-économique et comprennent des personnes et des municipalités touchées par la pauvreté (CRPPMR, 2023; Gélineau et al., 2021). Cette conception de la ruralité permet d’appréhender des dimensions de la pauvreté, tant individuelle que collective (Simard et al., 2018), tout en révélant les ruptures, fragilisations et précarisations qui découlent des inégalités vécues et ressenties par les personnes et les communautés. Allant dans ce sens, nous concevons la pauvreté et l’exclusion sociale comme des phénomènes multidimensionnels. Outre leur dimension matérielle ou économique, ces réalités révèlent un manque de capabilités, particulièrement en termes de pouvoir, de liberté, de choix et d’accès aux ressources nécessaires pour le bien-être des individus et des communautés (Desgagnés et al., 2018; Niang, 2018; Sen, 2000). De plus, ces phénomènes sont interconnectés : vivre en situation de pauvreté entraine souvent des formes d’exclusion et de marginalisation, se traduisant par la négation des droits fondamentaux. Des membres du CRPPMR ont largement étudié ces questions, notamment à travers les processus d’exclusion des femmes et hommes bénéficiant de l’aide sociale dans les différents systèmes sociaux et institutionnels (Niang, Desgagnés, Simard-Gagnon), ou de marginalisation des quartiers défavorisés ou des communautés historiquement colonisées (Dupéré, Mccready). Par ailleurs, cet axe met en évidence les processus qui mènent à la pauvreté, souvent par la perte de droits ou de ressources socialement valorisées, telles que le logement, l’éducation, la culture, le travail, la santé, l’alimentation saine, etc. La précarisation sociale, qui conduit à la pauvreté, est examinée à travers différentes situations, comme celles des personnes immigrantes vivant en milieu rural (Castro Zavala), les enjeux de participation sociopolitique des jeunes marginalisés (Richard), l’accès aux ressources éducatives et à la littératie (Martel), les déserts alimentaires en région (Turgeon), les défis des PME en contexte de ruralité (Foleu). Ainsi, les travaux de cet axe considèrent que la pauvreté et l’exclusion découlent d’une diversité d’injustices (sociales, de santé, environnementales, épistémiques) qu’il faut aborder sous différents angles, tout en considérant l’existence de multiples dimensions à différentes échelles sociales interconnectées et souvent invisibles (Dupéré et al., 2011; Lasida et al., 2022; Tardieu et Godinot, 2024).

Proposition : Cet axe vise à approfondir la compréhension théorique et empirique des dynamiques de ruralité, de pauvreté et d’exclusion sociale à travers des approches participatives et intersectorielles, dans une perspective de justice sociale.

Nos travaux récents ont permis de redéfinir la ruralité à partir des expériences vécues par des personnes en situation de pauvreté, notamment via des forums dialogiques. Contrairement à certaines définitions plus institutionnelles (Jean, 1999; Woods, 2006), nous concevons la ruralité comme un ensemble de petites communautés à faible densité démographique (villages, rangs, zones boisées) marquées par la dévitalisation socio-économique. Ces territoires, souvent fragilisés, sont le théâtre d’inégalités vécues tant au niveau individuel que collectif (CRPPMR, 2023; Simard et al., 2018).

La pauvreté et l’exclusion sociale y sont abordées comme des phénomènes multidimensionnels, dépassant la seule précarité économique. Elles traduisent un manque de capabilités (Sen, 2000), c’est-à-dire de liberté, de pouvoir d’agir et d’accès aux ressources essentielles (éducation, logement, santé, culture, etc.). Ces phénomènes sont intimement liés, et leur enchevêtrement conduit à la négation de droits fondamentaux.

Cet axe explore également les processus de précarisation qui mènent à la pauvreté, à travers diverses situations : l’intégration des personnes immigrantes en milieu rural (Castro Zavala), la participation sociopolitique des jeunes marginalisés (Richard), l’accès à la littératie et aux ressources éducatives (Martel), les déserts alimentaires (Turgeon), les défis des PME rurales (Foleu).

En somme, les recherches menées s’attachent à révéler les injustices systémiques, sociales, sanitaires, environnementales ou épistémiques souvent invisibles, mais structurellement liées à la pauvreté et à l’exclusion (Tardieu et Godinot, 2024; Lasida et al., 2022). L’objectif est de mettre en lumière ces multiples dimensions à différentes échelles d’analyse, afin d’enrichir les réponses politiques et sociales dans une logique de transformation et d’équité.

L’objectif de cet axe est de documenter, questionner et modéliser les pratiques des individus, communautés, localités, organismes ou élus dans la lutte à la pauvreté et la réduction des inégalités sociales, ainsi que leur actualisation sur les territoires. Les pratiques sociales englobent des façons de faire et des actions individuelles, de groupe et collectives mises en œuvre pour lutter contre la pauvreté dans les territoires ruraux ou éloignés. Au cours des dernières années, des membres de l’équipe se sont intéressés à différentes initiatives citoyennes, organisationnelles ou politiques visant à lutter contre la pauvreté, notamment des pratiques d’éducation populaire (Simard-Gagnon); des interventions conscientisantes favorisant le respect, la dignité et la prise de pouvoir (Duval, Desgagnés); les politiques de protection sociale (Desgagnés); les mobilisations citoyennes face aux changements climatiques (Morin); le développement d’innovations sociales en littératie communautaire (Ouellet); et des pratiques novatrices en matière d’accès, de soutien communautaire et de gouvernance des logements sociaux et communautaires (LSC) (Bédard, Gélineau, Niang). Ces initiatives variées ont révélé que les actions de lutte contre la pauvreté sont profondément influencées par les spécificités des territoires, qui déterminent leurs dynamiques. Les travaux de cet axe portent sur ces pratiques et ils visent à examiner différentes dimensions interconnectées du territoire, à la fois objectives (taille, composition, cadre géographique, fonctions) et subjectives (représentations, sentiment d’appartenance, réalité des milieux de vie) (Mercier et Bourque, 2021). Considéré comme une unité géographique circonscrite où se déploient des actions et pratiques, le territoire est également conceptualisé comme un espace vécu, imprégné d’idéologies et de dynamiques de pouvoir qui façonnent les expériences individuelles et collectives. Il est un produit et producteur d’inégalités sociales, ainsi qu’un lieu de relations de contrôle et de domination, orientant les opportunités ou les obstacles au quotidien des personnes en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté (McAll, 1995; Simard-Gagnon, 2019). Ainsi, pour appréhender la complexité des pratiques de lutte à la pauvreté, nous nous intéressons aux enjeux structurels (ex. néolibéralisme, financiarisation, colonialisme, inégalités de genre, etc.) qui influencent les relations d’appartenance et d’appropriation, ainsi que l’inclusion ou l’exclusion des individus et des groupes (Brunet et al., 1993). Les projets en cours et en développement dans cet axe sont essentiellement liés aux pratiques innovantes en LSC pour réduire les inégalités sociales de santé (Gélineau); les approches mobiles pour rejoindre des populations en marge des systèmes, notamment par des projets en littératie communautaire (Ouellet, Martel, Richard). Nous comptons dans les prochaines années mobiliser, fédérer et développer des projets structurants autour des thématiques émergentes en recherche, notamment sur les pratiques citoyennes et organisationnelles dans des territoires dévitalisés en lien avec la transition socioécologique et numérique. Aussi, dans notre visée d’innovation sociale, nous visons à mieux visibiliser auprès de publics diversifiés, à travers la plateforme numérique et les activités de mobilisation proposées dans cette demande, des pratiques locales et innovantes de lutte à la pauvreté souvent méconnues.

Proposition : Cet axe vise à documenter, analyser et modéliser les pratiques mises en œuvre par des individus, communautés, organismes ou élus pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales, en tenant compte de leur ancrage territorial.

Les pratiques sociales étudiées comprennent des actions individuelles, collectives ou organisationnelles qui prennent forme dans les territoires ruraux ou éloignés. Ces initiatives telles que l’éducation populaire (Simard-Gagnon), les interventions favorisant l’empowerment (Duval, Desgagnés), les politiques de protection sociale (Desgagnés), la mobilisation citoyenne face aux enjeux climatiques (Morin), les innovations sociales en littératie (Ouellet), ou encore les stratégies d’accès et de gouvernance en logement social (Bédard, Gélineau, Niang) révèlent que les dynamiques territoriales influencent fortement la lutte à la pauvreté.

Le territoire est envisagé à la fois comme espace géographique (taille, composition, fonctions) et espace vécu, traversé par des représentations, rapports de pouvoir et inégalités. Il devient ainsi à la fois un produit et un vecteur des injustices sociales (McAll, 1995; Simard-Gagnon, 2019). Les travaux de cet axe intègrent une lecture structurelle des pratiques sociales, en les replaçant dans des contextes plus larges marqués par le néolibéralisme, la colonialité, les rapports de genre ou encore la financiarisation (Brunet et al., 1993). Les projets en cours portent notamment sur : l’innovation en logement social communautaire (Gélineau) et sur les approches mobiles en littératie communautaire visant les populations en marge (Ouellet, Martel, Richard)

À moyen terme, l’axe entend structurer de nouveaux projets autour des pratiques citoyennes et organisationnellesdans des territoires dévitalisés, en lien avec les transitions socioécologique et numérique. Une attention particulière sera portée à la visibilisation et la diffusion de ces pratiques locales innovantes, souvent méconnues, via une plateforme numérique et des activités de mobilisation des connaissances.

L’objectif de cet axe est de théoriser des approches participatives en recherche dans une perspective de justice épistémique et cognitive. Au-delà de la participation et de l’accompagnement des citoyen.ne.s et des organisations, nous visons également à outiller les étudiant.e.s, les chercheur.e.s et les décideurs (politiques, universitaires ou autres) à mieux comprendre et utiliser la recherche-action participative (RAP) ainsi que la gouvernance partagée dans une visée de transformation sociale.

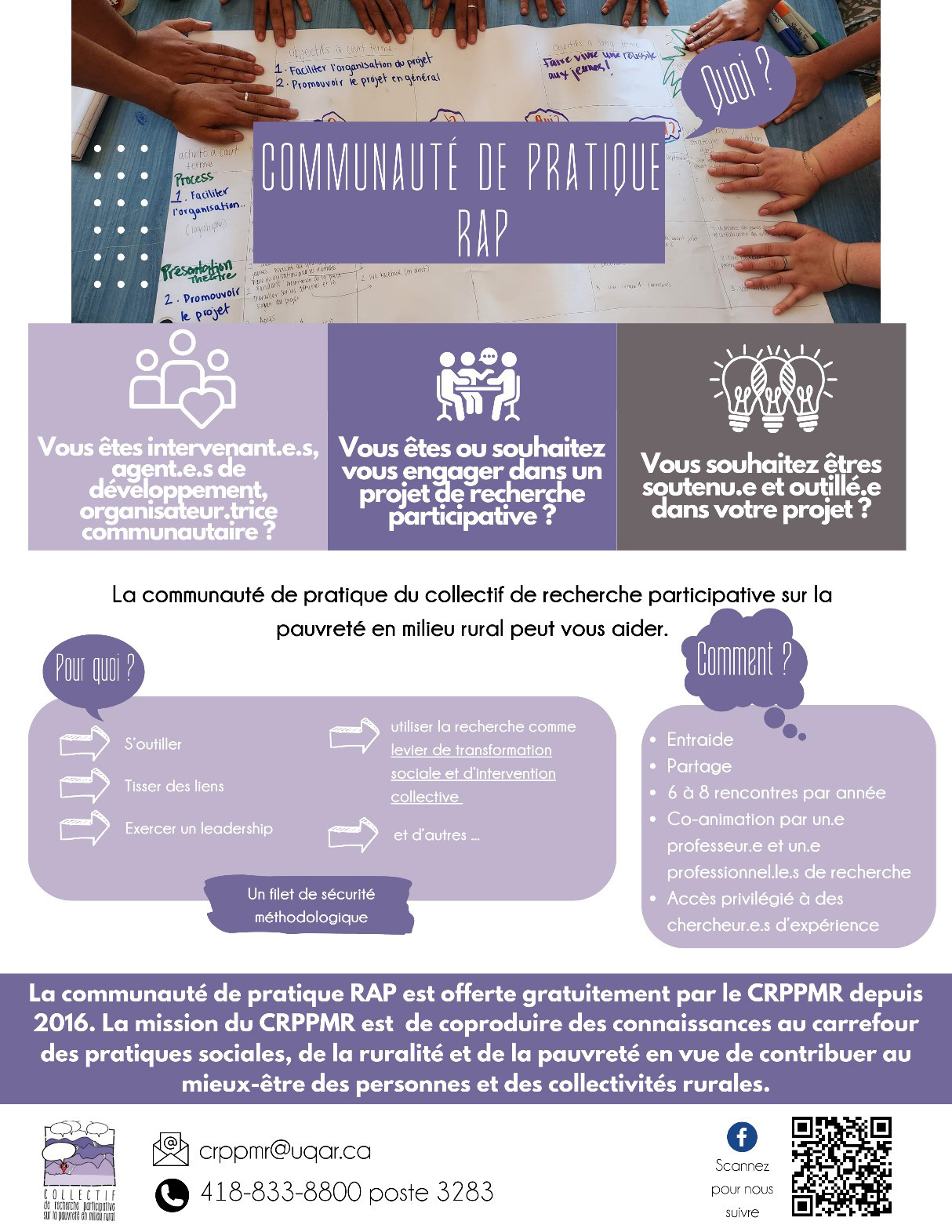

Le CRPPMR déploie et soutient des projets de recherche participative depuis 2013. Cet axe est ancré dans une conception des recherches participatives qui combine l’appropriation des processus de recherche par les membres de la communauté concernée avec des objectifs de sensibilisation (Fals Borda et Raham, 1991; Stoecker et Falcòn, 2022) et de conscientisation, reconnaissant que la connaissance est un pouvoir (Tandon, 2000) et que la production de connaissances est un levier pour la transformation sociale (Freire, 1974). Cela nécessite de mettre en place des mécanismes de gouvernance partagée de l’ordre des communs, impliquant que les expertises non académiques puissent exercer certains droits : (i) le droit de parole permettant aux personnes concernées de pouvoir être ancrées dans leurs propres expertises, de pouvoir les formuler et les valoriser; (ii) le droit de penser qui détermine une capacité d’analyse critique de la part de tous et toutes et surtout en dehors des seul.e.s chercheur.e.s académiques, (iii) le droit de produire rigoureusement des savoirs et de participer aux processus et décisions; (iv) le droit de cité qui réfère à la propriété intellectuelle des résultats obtenus et de leur utilisation par tous.tes, dont les personnes expertes de vécu en tenant compte des contextes et des enjeux sociopolitiques (Gélineau et al., 2012). Des chercheur.e.s du Collectif ont, ainsi, contribué, significativement au développement de la RAP, des pratiques AVEC et de la gouvernance partagée au Québec, en faisant alliance avec d’autres acteurs d’ici et d’ailleurs dans le monde (Bélisle et al., 2017; Collectif CADJ et al., 2016; Dupéré et al., 2022; Gélineau, 2001; Gélineau et al., 2022, 2024; Godrie et al., 2022; Loignon et al., 2022; Olivier-d’Avignon et al., 2018). La RAP a été mobilisée dans différents contextes de recherche au sein de notre équipe, notamment par des méthodes innovantes, telles la cartographie participative (Gélineau, Dupéré, Richard, Simard-Gagnon), le photovoix (Dupéré), les parcours commentés (Dupéré, Niang), les méthodes artistiques (Bédard), le croisement de savoirs (Morin, Desgagnés), l’ethnographie collaborative et le plaidoyer collectif (Mccready). Dans cet axe, plusieurs projets sont en cours, on peut citer la communauté de pratique RAP (CP-RAP), crée en 2016 (Gélineau et al., 2022) qui vise à développer le pouvoir d’agir des organisations et intervenantes sociales à pouvoir mener, de façon autonome, des recherches AVEC. Sept projets de recherche portés par des organisations et communautés sont nés et ont été accompagnés dans cette communauté de pratique, notamment le Collectif de recherche AVEC au Bas St-Laurent (Montplaisir et al., 2024). Nos projets à venir seront orientés dans la création et le développement de formation académique et d’outils pédagogiques en mobilisant les différentes expertises du CRPPMR (activité 1). De plus, dans une perspective de plaidoyer, nous utiliserons la Plateforme numérique des savoirs (activité 3) pour atteindre de nouveaux publics et offrir aux communautés les leviers nécessaires pour comprendre et s’approprier les processus et mécanismes de la recherche selon leurs propres réalités.

Proposition synthèse : Cet axe a pour objectif de théoriser et de renforcer les approches participatives en recherche dans une perspective de justice épistémique et cognitive. Il ne s’agit pas seulement d’accompagner la participation des citoyen·ne·s et des organisations, mais aussi de former et outiller les étudiant·e·s, chercheur·e·s et décideur·e·s à la recherche-action participative (RAP) et à la gouvernance partagée, dans une visée de transformation sociale. Depuis 2013, le CRPPMR soutient des projets de recherche participative centrés sur l’appropriation collectivedes processus de recherche, la conscientisation sociale et la reconnaissance du savoir comme pouvoir(Tandon, 2000; Freire, 1974). Ces recherches reposent sur une gouvernance partagée inspirée du modèle des communs, où les personnes concernées exercent quatre droits fondamentaux : droit de parole (valorisation de leur expertise vécue), droit de penser (capacité d’analyse critique partagée), droit de produire (participation active à la construction du savoir), droit de cité (reconnaissance et propriété intellectuelle collective des savoirs). Les membres du collectif ont contribué à la diffusion et au développement de la RAP au Québec et à l’international, en expérimentant des méthodes participatives variées : cartographie participative, photovoix, parcours commentés, méthodes artistiques, croisement de savoirs, ethnographie collaborative et plaidoyer collectif. Les perspectives de développement de cet axe incluent : la création de formations universitaires et d’outils pédagogiques adaptés à la RAP et le déploiement d’une plateforme numérique pour favoriser l’appropriation des savoirs par les communautés elles-mêmes, dans une logique de plaidoyer, de transfert de connaissances et de justice sociale.

À ces trois axes de recherche s’ajoutent plusieurs thèmes transversaux qui nourrissent nos réflexions et orientent nos actions : l’ordre des communs, la gouvernance partagée, la justice épistémique, l’ancrage territorial et le service aux collectivités, ainsi que l’approche AVEC.

L’ensemble de ces dimensions s’inscrit sous une préoccupation centrale : celle de la pauvreté envisagée à l’aune de la ruralité.

Le Collectif compte plusieurs réalisations à son actif :

- Deux recherches exploratoires sur l’intervention sociale auprès des personnes en situation de pauvreté menées dans les MRC de Lotbinière et des Etchemins, sous la forme de croisements de savoirs – FIR UQAR (diffusion des résultats en cours et dépôt d’une demande en août 2018 au programme Connexion du CRSH pour le renforcement de cette diffusion).

- Financement par les IRSC du projet de recherche La lutte à la pauvreté et à l’exclusion menée par les municipalités du Réseau québécois de Villes et Villages en santé en contexte de ruralité : explorations et dialogues sur les conditions gagnantes (financement de 192 000$ – le rapport scientifique sera remis d’ici le 30 juin 2018 et des projets de diffusion sont en préparation pour le programme Connexion du CRSH et le Fonds des Services aux Collectivités).

- Regards croisés sur la pauvreté au masculin en Chaudière-Appalaches : dix parcours et portraits de dignité d’hommes en situation de pauvreté, recherche financée dans le cadre d’un FIR-UQAR.

- Compréhension des retombées des Programmes de soutien au logement dans les parcours de personnes présentant un diagnostic de maladie mentale, en collaboration avec le Laser.

- Accompagnement d’intervenant.e.s dans leurs démarches de recherche dans le cadre de leurs pratiques. Mise en place notamment d’une communauté de pratique au CIUSSS de la Capitale- Nationale pour soutenir des organisatrices et organisateurs communautaires. 3 rapports de recherche ont résulté de cet accompagnement.

- Examen de la portée (scoping review) de la littérature sur la réalisation de recherches sociales par des praticien.ne.s à des fins d’intervention, soutenu par un FIR-UQAR (en cours).

- Concertation avec le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté de Chaudière-Appalaches (GRAP-CH) et avec le Regroupement des intervenants et intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC) qui s’est actualisée, entre autres, avec le GRAP-CA, par la tenue d’un Forum Pauvreté-Ruralité ayant conduit à la co-construction d’un livret à l’intention des acteurs de la société civile et des praticien.ne.s présentant diverses perspectives d’avenir pour la recherche et pour l’action sociale (financement projets spéciaux – campus de Lévis).

- Tenue d’un colloque dans le cadre du 83ᵉ congrès de l’ACFAS visant à faire le point sur les connaissances académiques et à permettre aux chercheur.e.s préoccupé.e.s par la pauvreté en milieu rural de tisser des liens.

- Animation d’un laboratoire d’idées aux Journée annuelles de santé publique – JASP de novembre 2016 ayant comme thème « Pauvreté, exclusion sociale et qualité de vie : ensemble pour soutenir les municipalités rurales » et rassemblant des participant.e.s de divers univers (principalement : élu.e.s municipaux, citoyen.ne.s engagée.e.s, chercheur.e.s, intervenant.e.s du Réseau de la Santé et des Services Sociaux).

- Animation d’un atelier de croisements de savoirs dans le cadre du Colloque international Villes et Villages en Santé (2016).

- Direction, avec notre collègue Alexandre Pagès de l’Université de Bourgogne-Franche- Comté, d’un numéro thématique de la revue Nouvelles pratiques sociales sur les thèmes 7 de l’intervention sociale, la pauvreté et la ruralité qui paraitra au courant de l’été 2018 (en préparation).

- Communication de Gélineau L., Desgagnés J.Y & Gaudreau, L. Œuvrer ensemble à (re)connaître et (co)analyser la pauvreté en milieu rural. Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS), juillet 2017.

- Amorce de participation aux réseaux Recherche-action francophone et RAP de l’AIFRIS.

- Recherche-formation sur les pratiques de bénévoles et d’intervenant.e.s des milieux communautaire et d’économie sociale en présence de maltraitance envers les ainé.e.s en collaboration avec l’AQDR Chaudière-Appalaches.

- Depuis 2014, les membres académiques du collectif ont produit, seul ou avec d’autres, 15 communications scientifiques, 27 communications grand-public ainsi que 10 articles dans des revues scientifiques et 24 autres productions écrites se rapportant à un des quatre axes de recherche.

À venir

Visibilité et mobilisation des connaissances

À venir

Retour sur notre lac-à-l’épaule – avril 2025

Le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural s’est réuni autour du thème :

Faire des liens! Où en sommes-nous et où voulons-nous aller?

Pendant deux journées de travail intensif et inspirant, nous avons avancé ensemble, en croisant les regards et les expertises autour de nos trois grands axes :

🔹 les pratiques AVEC

🔹 la ruralité et la pauvreté

🔹 la gouvernance partagée

Cette rencontre a renforcé notre vision commune et nourri de nouvelles pistes pour nos recherches à venir. Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres issus des milieux universitaires et de pratique, ainsi que des personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté — les trois piliers de notre force collective.

Un grand merci à l’Auberge des Glacis pour son accueil aussi chaleureux qu’inspirant!

Publications

Les publications et communications des membres du Collectif sont disponibles sur leurs pages personnelles.

- Bilodeau, A., St-Louis, M.-P., Morin, L., Johnson, R., Parent, A.-A., Racine, S., Chapeau, J.-M., & Potvin, L. (2024). Expérimentation de la communauté de pratique en tant que stratégie de mobilisation de connaissances scientifiques dans le champ social. Revue canadienne de service social, 41(2), 119‑138 https://doi.org/10.7202/1115905ar

- Doyon, M., Klein, J-L., Handfield, M., Laroche, S., Morin, L.,Tremblay, P-A.,Tremblay, S. (2025). La question rurale au Québec au 21ème siècle: pour une approche émancipatrice. Dans Klein, J.-L., Buissières, D., Champagne, C., Dufresne, C., Léonard, M., & Tremblay, P.-A. (dir.). Vers une nouvelle ruralité : L’expérience des Ateliers des savoirs partagés (9-28). Presses de l’Université du Québec.

- Gélineau L, Richard J, Bergeron P, Niang M, Lavoie-Racine S, Fleury S, et Faber MC. (2024). Prendre de l’élan ensemble : contributions de pratiques novatrices en soutien communautaire en logement social et communautaire à la réduction des inégalités sociales de santé. Université du Québec à Rimouski. https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/2991/

- Niang, M., Pelletier, M., & Bernier, C. (2025). Pour une gouvernance partagée et inclusive : Collaborer et décider ensemble en logement social et communautaire en Chaudière-Appalaches. https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/3226/

- Mangado, S. (2025). Donner un rôle aux non-scientifiques dans la recherche pour mieux répondre aux besoins de la « vraie vie » : c’est le principe de la recherche participative, une approche qui a le vent en poupe. Québec Sciences. https://www.quebecscience.qc.ca/societe/recherche-participative-impliquer-non-scientifiques-etudes/

- Gaudreau, Lorraine et Gélineau, Lucie et Dupéré, Sophie et Bonneau, Marc-André et Deshaies, Marie-Hélène et Simard, Paule (2018). Municipalités rurales et pauvreté… le défi d’en parler. Trousse d’outils à l’intention des élu.e.s de municipalités rurales.

- Desgagnés, J.Y., Goma-Gakissa, G. & Gaudreau, L. (2018). Toutes et tous dans le même bateau. Regards croisés sur l’intervention sociale en contexte de pauvreté et de ruralité. Nouvelles pratiques sociales. 29 (2). Disponible en ligne à https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2018-v30-n1-nps03972/1051401ar/

- Desgagnés, J.Y., Gaudreau, L., Dupéré, S., Vézeau, C., & Goma-Gakissa, G. (2016). Populations marginalisées et intervention sociale en contexte de ruralité. Rapport d’une recherche-action participative menée sur le territoire de la MRC des Etchemins. Université du Québec à Rimouski . Disponible en ligne à http://semaphore.uqar.ca/1269/

- Gaudreau, L., Desgagnés, J.Y., & Dupéré, S.(2015). Populations marginalisées et intervention sociale en contexte de ruralité. Rapport d’une recherche-action participative menée sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Université du Québec à Rimouski. Disponible en ligne à http://semaphore.uqar.ca/1268/

- Gélineau, L., Pagès, A., Desgagnés, J.Y., & Gaudreau, L. (2018). Pauvreté et intervention sociale en milieu rural : portrait, bilan et prospective. Nouvelles pratiques sociales, 30-1. Disponible en ligne à https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2018-v30-n1-nps03972/

- Contribution de la professeure Gaudreau à deux dossiers sur la pauvreté en milieu rural. L’un des dossiers a été publié dans le magazine Scribe s’adressant aux directions générales des MRC du Québec, dans sa parution de février 2019. Le second concerne le Journal La Terre de Chez nous et a été publié dans son édition du 3 juillet 2019.

- Participation de la professeure Gaudreau à l’émission Info-Réveil Radio-Canada Bas-Saint-Laurent du vendredi 23 août 2019).https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/episodes/440961/audio-fil-du-vendredi-23-aout-2019.

- Conférence de fermeture, par la professeure Gaudreau, du forum régional À Vive Allure tenu les 1er et 2 mai 2019 à Baie-Comeau.

- Contribution des professeures Gaudreau et Gélineau à un article paru dans l’édition du printemps 2019 de L’Universitaire intitulé Des pistes pour mieux déceler et contrer la pauvreté en milieu rural. https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3018-des-pistes-pour-mieux-deceler-et-contrer-la-pauvrete-en-milieu-rural.

- Communications de la professeure Gélineau sur les défis de la lutte à la pauvreté en contexte de ruralité dans le cadre du colloque de l’Association canadienne de santé publique du 30 avril 2019.

- Animation de la professeure Cormier de la conférence à l’UQAR d’un citoyen engagé dans le Collectif, Onil Duguay, dans le cadre de la Semaine nationale des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, en collaboration avec l’Association modulaire étudiante en travail social (AMETS) (mars 2019).

- Contribution de la professeure Cormier à la diffusion des résultats de la recherche intitulée Programme de supplément au loyer en santé mentale en Chaudière-Appalaches : avoir son Chez-soi dans sa communauté (Bédard, Cormier, Richard, Leclerc et Lessard, 2019) dans le cadre d’événements ou auprès des acteurs sociaux suivants :

- Congrès de l’ACFAS (29 mai 2019)

- Table régionale des organismes communautaires actifs en santé mentale en Chaudière-Appalaches (9 octobre 2019)

- Les coordinations cliniques du programme santé mentale-dépendance du CISSS-CA (21 octobre 2019)

- Comité de coordination-chefs de programme santé mentale-dépendance du CISSSSCA (30 octobre 2019)

- Rendez-vous de l’habitation SHQ (6 novembre 2019)

- Table de développement social/GRAP Robert-Cliche (28 novembre 2019)

- Équipe santé mentale-dépendance du CISSS-CA (3 décembre 2019)

- Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CISSS et CIUSSS (5 décembre 2019)

- Collaboration du Collectif à la réalisation de deux midis-recherche du CoRSeR : 1) celui de février 2019 portant sur la caractérisation des communautés locales en Chaudière-Appalaches (conférencier : monsieur Éric Lemieux); 2) celui du 3 avril 2019 ayant pour titre Flash sur mon quartier : comparaison entre la réalité des grands centres urbains et celle des régions (conférencière : professeure Janie Houle).

- Webinaire (7 mai 2019) à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sur la question du rôle des municipalités rurales dans la lutte à la pauvreté. Le Webinaire a été animé par la professeure Gaudreau, conjointement avec le Réseau québécois des Villes et Villages en santé et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie.

- Contribution de la professeure Gélineau, avec Katie Gagnon du Groupe Femmes, Politique et Démocratie à la diffusion des résultats de la recherche intitulée La lutte à la pauvreté et à l’exclusion menée par les municipalités du RQVVS en contexte de ruralité dans le cadre des deux activités suivantes :

- Présentation lors de la 20e Conférence annuelle du loisir municipal tenue à Laval en octobre 2019

- Présentation de la trousse d’outils pour réduire la pauvreté et favoriser la ruralité et l’inclusion sociale au Comité de développement social de la MRC des Chenaux en octobre 2019

- Communication de la professeure Gélineau sur les pratiques de co-analyse dans le cadre du 6e séminaire de travail de l’équipe Épistémé (22 janvier 2019).

- Communication de la professeure Gélineau au Midi-RAP du 5 avril 2019 sur l’expérience d’une communauté de pratique au CIUSSS de la Capitale-Nationale sur recherche-action participative et organisation communautaire.

- Communication de la professeure Gélineau sur l’expérience d’intervenant.e.s sociaux qui mènent des recherches participatives comme pratique d’intervention sociale lors du Congrès de l’ACFAS 2019.

- Communication de la professeure Gélineau sur la co-construction des connaissances et l’énigme de la recherche participative dans le cadre de rencontre de la communauté de pratique « Nouvelles alliances pour plus de savoirs en égalité des sexes » tenue en octobre 2019.

- Coordination du Midi-RAP du 8 novembre 2019, au Café La Mosaïque de Lévis, sur le thème suivant : Inégalités épistémiques et recherches participatives. Conférencier invité : Baptiste Godrie.

- Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural et Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté. (2016). La fin d’une étape, mais le début d’un voyage. Québec : Collectif québécois d’édition populaire.

Formations et outils

- Guide décrivant l’approche AVEC (.PDF à venir)

- Guide de participation destiné aux personnes en situation de pauvreté (.PDF à venir)

- Guide destiné aux travailleurs du milieu communautaire, municipal et de la santé et des services sociaux (.PDF à venir)

Communautés de pratique

Cette communauté, animée par la ?? (professeur.e, praticienne, expert.e.s de vécu), vise à soutenir les pratiques des praticien·nes engagé·es dans des projets visant à produire de la connaissance dans une perspective de justice sociale (recherche-action ; recherche-action participative ; recherche AVEC ; consultation/mobilisation citoyenne) en milieu rural. Cette communauté est soutenue par le Collectif de recherche participative en milieu rural de l’UQAR (campus Lévis) et se rencontre virtuellement à intervalle régulier. Les membres peuvent se présenter aux rencontres en fonction de leurs besoins du moment.

La communauté constitue un espace sécuritaire où des personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté et de l’exclusion sociale se réunissent pour partager leurs parcours de vie, leurs savoirs issus de ces réalités, s’entraider et s’outiller mutuellement. Ces personnes sont souvent des citoyen·ne·s engagé.e.s dans leur milieu, qui trouvent dans ces rencontres un lieu d’échange sur les défis et enjeux qu’ils ou elles rencontrent dans leur implication communautaire.

Dépôt des savoirs

- Balados

- Webinaires