La palourde de l’espèce Arctica islandica peut vivre plusieurs siècles. Une équipe internationale, dont fait partie le chercheur postdoctoral Pierre Poitevin de l’Institut des sciences de la mer de l’UQAR, vient de publier une recherche dans la revue Sciences Advances montrant que les marques de croissance annuelle de la coquille de ce bivalve permettent de mieux comprendre les grandes perturbations subies par les systèmes océaniques.

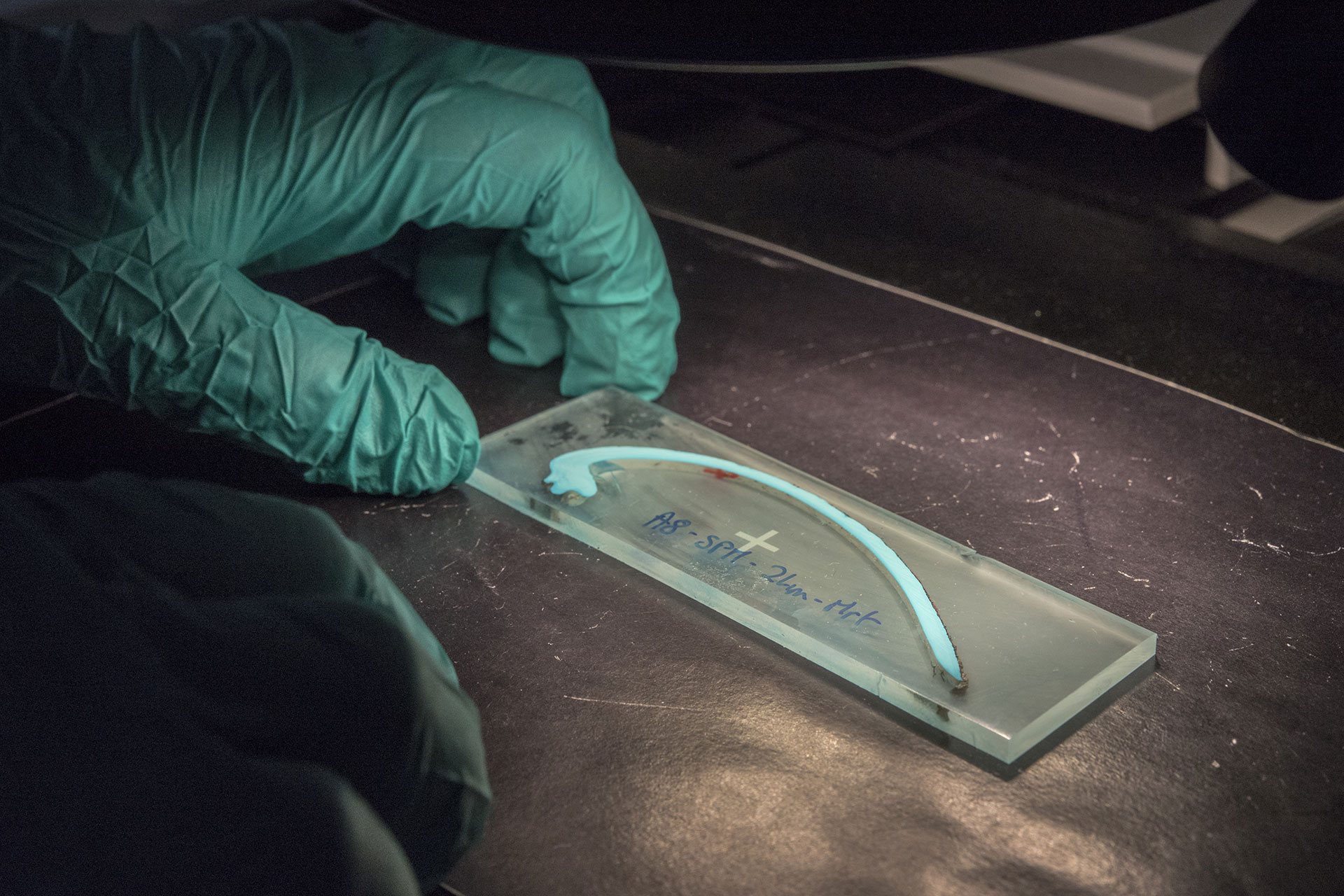

L’Arctica islandica est une espèce de mollusque pouvant vivre plus de 500 ans. « Les coquilles de ces bivalves sont en quelque sorte des archives environnementales », observe M. Poitevin. « C’est ce que nos travaux mettent en évidence. L’étude des stries de croissance permet d’obtenir des informations relatives à l’évolution des conditions environnementales rencontrées par ces individus au fil du temps. Ces stries sont un peu comme les cernes des arbres qui sont utilisées en dendrochronologie. »

Intitulée Recent and early 20th century destabilization of the subpolar North Atlantic recorded in bivalves, la recherche publiée dans Science Advances analyse les coquilles de 25 bivalves provenant des plateaux nord de l’Atlantique Nord. « En compilant et en comparant ces séries de croissance, nous avons pu détecter des signes de déstabilisation du gyre subpolaire. Ces épisodes de déstabilisation coïncident avec des changements rapides de la circulation océanique, notamment dans les années 1920 et depuis le milieu du XXe siècle », indique le chercheur de l’ISMER.

En outre, les résultats de recherche suggèrent que le gyre subpolaire est plus vulnérable qu’on le croyait. « Le gyre subpolaire joue un rôle central dans la régulation du climat mondial à l’échelle de l’Atlantique Nord. En influençant la circulation océanique profonde qui redistribue la chaleur entre les tropiques et les hautes latitudes, il contribue directement à la stabilité du climat planétaire », explique M. Poitevin. « L’étude des coquilles de bivalves centenaires est riche en information pour comprendre la dynamique et les risques de basculement des grands systèmes océaniques dans le contexte du changement climatique actuel. »

Cette recherche publiée dans Science Advances a été réalisée par Beatriz Arellano-Nava, Timothy M. Lenton, Chris A. Boulton, James Scourse, Paul G. Butler, David J. Reynolds, Tamara Trofimova et Paul R. Halloran de l’Université d’Exeter au Royaume Uni, Sarah Holmes de l’Organisation météorologique mondiale de Genève, Alejandro Román-González de l’Université de Portsmouth et Pierre Poitevin de l’ISMER-UQAR.

Dirigé par le professeur Réjean Tremblay, M. Poitevin réalise présentement un postdoctorat portant sur la sensibilité acoustique des invertébrés benthiques. « L’objectif est de produire des cartes de risque d’impact acoustique. Ces travaux ont d’abord porté sur des seuils de réactions comportementales et nous y intégrons maintenant une approche de modélisation énergétique pour obtenir une vision plus quantitative de ces risques », conclut le chercheur de l’ISMER.

Pour nous soumettre une nouvelle : communications@uqar.ca